Культура и Искусство

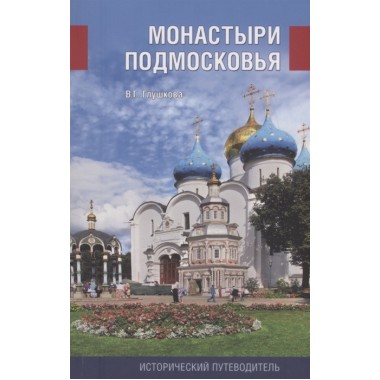

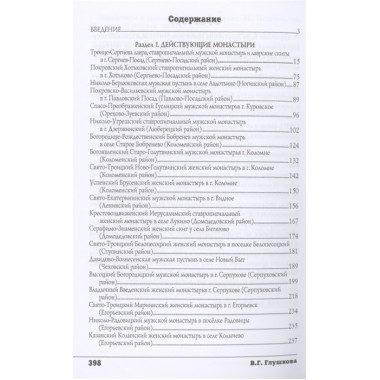

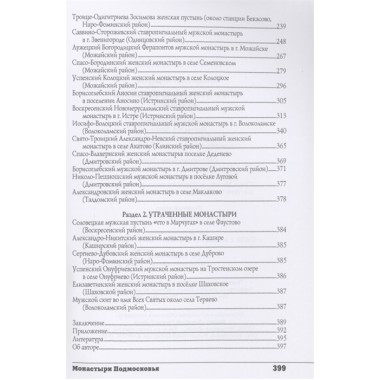

В книге В. Г. Глушковой "Монастыри Подмосковья" собран исторический, краеведческий и архитектурно-художественный материал о двадцати шести основных действующих монастырях Подмосковья.

История монастырей неразрывно связана с историей России. Будучи духовно-религиозными центрами, а в прошлые века и форпостами защиты Москвы от вражеских набегов, монастыри были и остаются важнейшими культурными и духовными центрами нашей Родины.

Книга предназначена для широкого круга читателей, в том числе верующих, и для всех интересующихся историей русского православия.

"Риэмке" (кхмерская версия древнеиндийского эпоса "Рамаяна"), несмотря на заимствованный сюжет, является самобытным произведением и по праву считается вершиной кхмерской поэзии, памятником литературы, в котором отразились религиозно-эстетические взгляды и национальные традиции Камбоджи. Стихотворный текст, предположительно датируемый XVI–XVII вв.

(Часть 1) и XVIII в. (Часть 2), предназначался для традиционного кхмерского театрального представления, где стихи декламируют или поют в сопровождении музыкальных инструментов. Первый полный перевод памятника на русский язык, выполненный известным российским специалистом-кхмеристом И.Н. Шмелевой, предваряется вступительной статьей, вводящей читателя в историю текста и его изучения, сопровождается примечаниями и приложениями.

Издание адресовано специалистам — востоковедам и филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся литературой и культурой Юго-Восточной Азии, историей распространения древнеиндийского эпоса в этих странах.